- L'auteur

- L'essai

- Manifeste

- Playlists

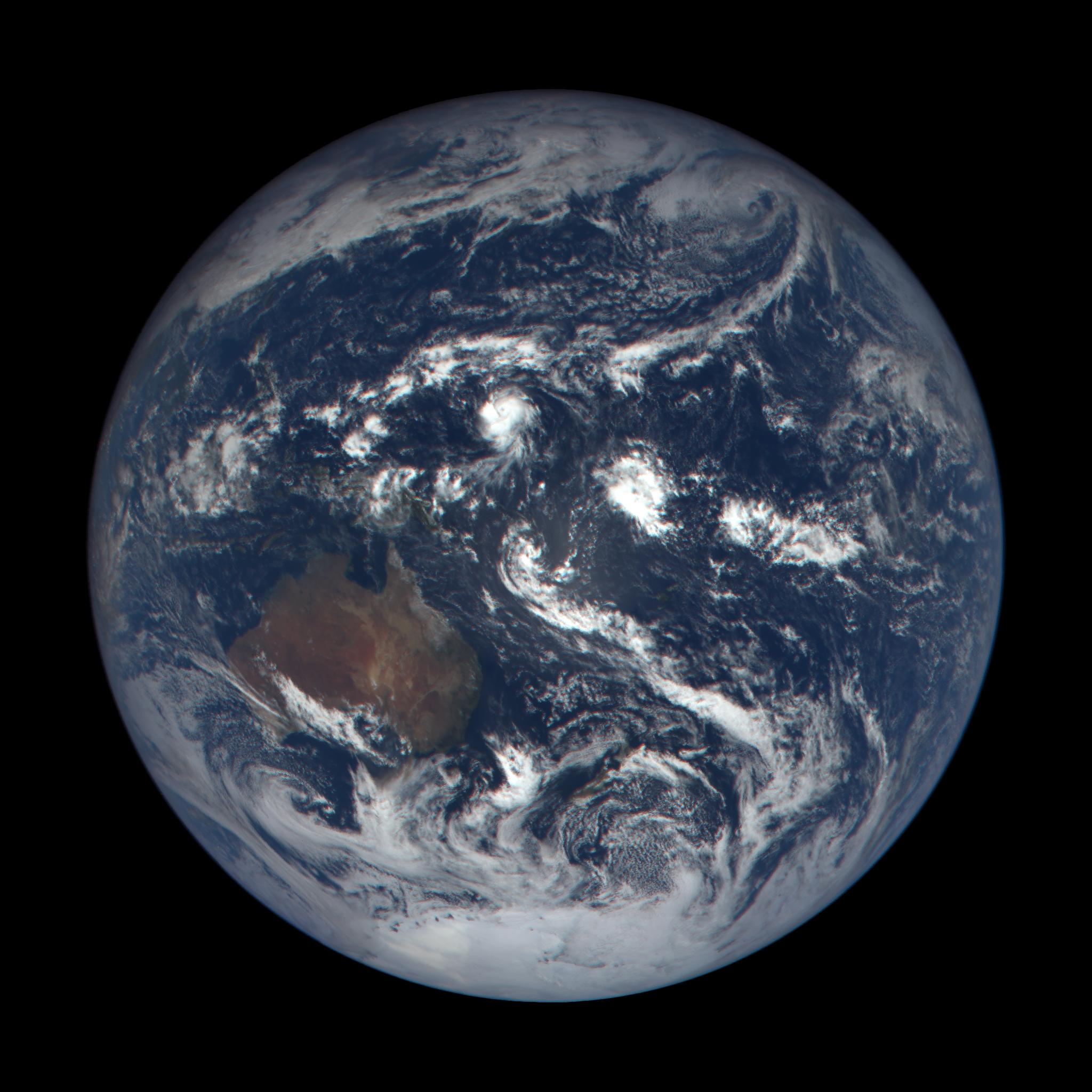

- Blueturn

Une Autre Histoire

CHAPITRE 3 - CLIMAT : L'HUMANITE A L'EPREUVE D'UN DEFI PLANETAIRE

Tout l'effort aujourd'hui consiste à faire rentrer Vers une nouvelle forme d’écologieL’échec du sommet de Copenhague en 2009 a été paradoxalement bénéfique au mouvement de transition enfermé dans le concept imparfait de développement durable. Si un accord avait été trouvé dans la capitale danoise, celui-ci aurait été nécessairement insuffisant et jamais il n’y aurait eu de remise en cause profonde du modèle visé ni de la trajectoire choisie pour l’atteindre. La claque a fait mal mais elle a aussi fait du bien. Cet échec a même joué un rôle de catalyseur. Le mouvement de transition a enfin compris que cette question était trop complexe pour être laissée aux seuls Etats, que la technologie ne suffirait pas et qu’un changement beaucoup plus profond serait nécessaire. Le passage d’une écologie de l’offre (où l’on travaille sur le design « écologique » de ce qui est produit) à une écologie de la demande (où l’on se focalise sur ce qui est consommé et surtout sur ce qui pourrait éviter d’être consommé) est le grand enjeu. C’est le seul moyen de changer vraiment les choses, et pendant longtemps on s’est heurté à l’absence de courage des politiques à dire les choses telles qu’elles sont, à leur incapacité à faire de la pédagogie sur certains choix et surtout à leur manque de ténacité face aux différents lobbies, face aux réactions des citoyens, toujours tentés de ne pas avoir à changer vraiment pour que le monde change. À la décharge de nos dirigeants, il y avait aussi jusqu’à maintenant une véritable raison à ce statu quo : les véritables solutions pour un monde nouveau n’existaient pas vraiment. Cela est heureusement en train de changer.

La créativité, autrefois bridée par l’attente de grandes décisions au niveau international, a été libérée. Le chemin parcouru en six ans a été considérable et l’essentiel de l’innovation a maintenant lieu en dehors des grandes réunions diplomatiques, ce qui aurait dû toujours être le cas. Le succès du sommet de Paris sur le climat de décembre 2015 (COP21) ne se mesurera donc pas qu’à la seule signature de l’éventuel accord que voudront ou pas nouer les Nations, mais aussi au dynamisme de ce grand mouvement de créativité qui se réunira en off à Paris en marge du sommet. Les attaques terroristes qui ont meurtri la capitale n’y changeront rien, le mouvement est lancé et il sera bien là, partout à travers le monde, dans les rues et les meetings, connecté par les réseaux, beaucoup plus résilient que le sommet des Etats. L’attention planétaire unique portée à la capitale à deux semaines de l’ouverture du sommet obligera peut-être même les Etats à trouver un consensus politique historique. Et n’oublions pas que les hydrocarbures sont au cœur des petits calculs géostratégiques qui ont déstabilisé le Moyen-Orient depuis 50 ans et en partie conduit à la création de Daesh, dont il est toujours la principale source de financement.

Comme l’explique très bien Naomi Klein dans son récent ouvrage Tout peut Changer, « l’urgence de la crise du climat pouvait jeter les bases d’un puissant mouvement de masse capable de conjuguer des revendications en apparence disparates sous l’égide d’un programme cohérent destiné à protéger l’humanité à la fois des ravages d’un système économique d’une injustice féroce et d’un système climatique déstabilisé. Et si j’ai écrit ce livre, c’est parce que j’en suis venue à la conclusion que la crise du climat pouvait devenir ce précieux catalyseur dont le monde a tant besoin ». L’objectif de ce chapitre est de vous donner avant la COP21 tous les éléments pour comprendre la complexité des négociations en cours (il ne s’agit pas que de la mauvaise volonté de la part des Etats). Et vous allez voir, la tâche est ardue.

Le défi climatiqueLe défi climatique est immense et comme nous le savons maintenant presque tous, nos émissions massives de gaz à effet de serre ont des conséquences majeures sur la hausse des températures, l’accélération et la perturbation du cycle de l’eau, sur l’occurrence d’évènements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, incendies), sur l’acidité des océans, sur la sécurité alimentaire, sur la hausse du niveau des mers, sur la pérennité des écosystèmes et de la biodiversité, sur le développement de la pauvreté extrême (comme le développe bien le rapport de la banque mondiale paru en novembre 2015), sur la multiplication de crises climatiques locales qui conduiront à des affrontements et des flux massifs de réfugiés climatiques… Tout cela est documenté et prouvé scientifiquement. Pour ceux qui en douteraient, les dix années les plus chaudes de l’histoire sont : 2014, 2010, 2005, 1998, 2013, 2003, 2002, 2006, 2009 et 2007. 2015 devrait allègrement prendre la tête du classement devant 2014, puisque jusqu’à octobre, huit mois ont déjà été enregistrés comme les plus chauds de leur histoire. La « pause » que certains sceptiques avaient cru observer n’est donc pas confirmée. Même le très conservateur Henry Paulson (ancien président directeur général de la banque Goldman Sachs et ancien secrétaire du Trésor de George W. Bush) a publié en juin 2014 avec Michael Bloomberg (ancien maire de New-York et homme d’affaires, 7ème fortune américaine) un rapport intitulé Risky Business qui évalue le coût astronomique de l’inaction climatique sur l’économie américaine. Si nous ne faisons rien pour réduire de façon radicale nos émissions, la hausse de température pourrait être de 4°C ou 6°C en moyenne d’ici à la fin du siècle. Pour mémoire, 5°C c’est l’écart de température moyenne qui nous sépare (dans l’autre sens) de la dernière ère glaciaire. 4°C de plus ce n’est pas donc pas rien, surtout que dans certaines régions du globe la hausse sera bien plus forte. L’humanité sous sa forme Sapiens Sapiens n’a jamais connu de telles variations en un temps si bref (la hausse de température après la dernière glaciation s’est étalée sur 5 à 10 000 ans, soit un phénomène 50 à 100 fois plus lent). Dans ces conditions, une grande partie de la Terre deviendrait plus hostile pour la vie humaine (notamment à cause du dérèglement du cycle de l’eau dont on constate chaque jour les effets par exemple en Californie où sécheresses, orages et inondations sont survenus simultanément durant l’été 2015). Mais surtout la multiplication des instabilités ne permettrait plus le maintien d’un système pouvant garantir la paix. Qu’on le veuille ou non, il s’agit du plus grand défi dans l’histoire de notre jeune espèce. Elle doit l’affronter sans oublier les autres. Si elle développe les valeurs qui lui seront nécessaires pour le résoudre, les autres problèmes trouveront de toutes façons une solution aisée. Dans leur essai-fiction L’effondrement de la civilisation occidentale, les chercheurs Naomi Oreskes (Harvard) et Erik Conway (NASA) se placent en l’an 2393 et racontent comment notre civilisation n’a jamais réussi à infléchir sa consommation d’énergies fossiles mais a, au contraire, continué à l’accélérer frénétiquement jusqu’à la dernière tonne. Ce futur peu reluisant est tout à fait plausible mais il n’est heureusement pas le seul possible.

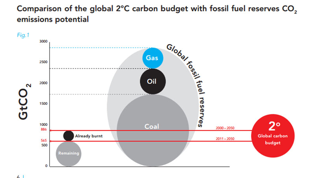

La plus grande part des fossiles doit rester dans le solLa relative inaction des vingt dernières années nous a privé d’un temps précieux. Les partisans du wait and see qui freinent les décisions depuis 20 ans, ignorant toutes les alertes des scientifiques et les estimations des économistes (comme celles du rapport Stern en 2006) auront donc obtenu ce qu’ils voulaient. Après 20 ans, les chiffres font mal. Très mal. Depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde n’ont pas baissé. Elles ont augmenté de 50%. Faute d’accord contraignant, les Etats se sont mis d’accord à Copenhague en 2009 sur la nécessité de contenir l’augmentation de la température moyenne à 2°C au-dessus de l’ère préindustrielle. Cet objectif a pour seul mérite sa simplicité. Il est malheureusement insuffisant et conduira quand même à des catastrophes, la Terre étant un système complexe en équilibre homéostatique (imaginez un enfant qui aurait 39°C de fièvre de façon continue). Malheureusement, ces 2°C sont certainement le seul objectif pour l’instant atteignable comme le montre le petit calcul simple qui suit, réalisé par l’ONG Carbon Tracker en 2011, sur la base des travaux de Malte Meinshausen du Postdam Climate Institute (qui avait développé l’idée de la limitation à 2°C dans un article de la revue Nature).

En 2011, l’humanité avait déjà relâché 1500 Gigatonnes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère depuis 1750 ce qui avait conduit à une hausse moyenne de 0.8°C (cette année on devrait passer la barre des 1°C, soit la moitié des 2°C, décidemment les statistiques et les évènements ont tout pour rendre cette conférence historique). Compte tenu de l’inertie du système et de la durée de vie du CO2 dans l’atmosphère, il ne nous restait en 2011 que seulement 565 Gt supplémentaires à émettre. Cela représente moins de deux décennies au rythme actuel d’émissions. Comme les émissions latentes associées aux réserves de fossiles (gaz, charbon, pétrole) sont de 2800 Gt, cela veut aussi dire, qu’en l’absence de dispositif massif de capture du CO2, il faudra laisser les quatre cinquièmes des réserves d’énergies fossiles dans le sol. Poussé par les partisans du statu quo depuis des décennies, le stockage de CO2, serait une voie « magique » pour émettre toujours davantage et ne rien changer. Sa faisabilité technique et économique n’a aujourd’hui cependant pas été prouvée et les rares projets pilote ont été abandonnés. Cela demeurera une voie intéressante et l’incitation économique pour des innovations de rupture demeura forte (même si des innovations très simples de captation pourraient venir d’une meilleure compréhension de la biologie des sols et de simples modifications des techniques agricoles). Les projets les plus fous se multiplient mais au-delà des effets d’annonce, les résultats doivent être validés. Le combat entre les lobbies du charbon (44% des émissions des énergies fossiles), du pétrole (35%) et du gaz (20%) pour déterminer les parts respectives des unes et des autres qu’il faudra laisser sous terre sera l’un des plus cruciaux à suivre et à décrypter. Il sous-tendra tous les choix, discours et arbitrages à venir, dans des proportions géopolitiques difficiles à imaginer tant la nature des gisements détenus par les Etats ou les firmes est différente.

Vers un éclatement de la bulle carbone ?Quatre cinquièmes des réserves de fossiles à laisser dans le sol. Le concept de « carbone non-brûlable » (unburnable carbon) introduit là encore par l’ONG carbontracker.org est extrêmement puissant et a déjà fait beaucoup de mal à l’industrie des énergies fossiles. Cela d’autant plus qu’il est porté par une ONG fondée par des spécialistes de la finance et qui parlent donc son langage. Les travaux qu’ils réalisent en partenariat avec le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de London School of Economics en sont la preuve. Pour la première fois, avec ce concept, on a arrêté de tourner autour du pot. Les chiffres sont simples et on ne peut plus reculer l’échéance. Dans les cercles initiés, on ne parle plus de « réductions d’émission » comme étant l’objectif. L’objectif est bien la fin de l’utilisation des énergies fossiles. Même le président Obama a déclaré en juin 2014 : « We’re not going to burn it all ». Cette évolution sémantique est un progrès majeur, bien plus grand encore que ceux obtenus avec la publication du rapport Stern en 2006 (qui chiffrait plutôt le coût de l’inaction). Carbon Tracker va plus loin et a publié la liste des pertes pour toutes les entreprises exposées à la non-exploitation de ces réserves : plus de 20 000 milliards de dollars. L’éclatement de cette « bulle carbone » (carbon bubble) est l’enjeu financier à la clé de la décision qui sera prise ou non à Paris en décembre 2015 à la COP21. En décembre 2014, la banque d’Angleterre a d’ailleurs lancé un signal d’alarme sur ce risque gigantesque pour l’économie britannique ; la pression populaire, diplomatique et technologique ayant maintenant rendu cette menace réelle. De façon à accélérer ce processus, l’ONG 350.org de Bill McKibben a lancé la campagne Fossil free et cherche à convaincre les investisseurs de détourner leurs investissements des sociétés actives dans les énergies fossiles (carbon divestment) et en particulier des 200 sociétés du Carbon Underground Index. Des villes comme Oslo, Seattle ou Santa Monica ont retiré ces sociétés des portefeuilles de leurs fonds de pension. Sous la pression des étudiants et des anciens élèves, l’université de Stanford s’est retirée du charbon mais Harvard hésite encore. Le quotidien britannique The Guardian a lancé aussi une campagne massive de sensibilisation en mars 2015 et fait pression notamment sur les deux fondations les plus riches du monde (Gates Foundation et Wellcome Trust) pour qu’elles rejoignent ce mouvement. Sans succès pour l’instant. Dans le passé, les initiatives de désinvestissement n’ont pas toujours eu d’effet réel et il faudrait que le mouvement prenne une autre ampleur pour mettre un réel frein aux trillions investis annuellement dans les énergies fossiles. De plus, le capital d’une grande partie des sociétés d’hydrocarbure n’est pas côté. Mais ce message médiatique est très puissant avant la COP21 à un moment où les incertitudes géopolitiques ainsi que la chute des prix du pétrole, du charbon et du gaz accroissent les risques d’investissement dans de nouveaux méga-sites d’extraction toujours plus complexes et coûteux. Les majors des énergies fossiles sont pour confrontées à une réalité nouvelle. L’avenir des énergies fossiles pourrait être complètement autre que celui qu’elles avaient imaginé dans toutes leurs études de prospective. Longtemps on a pensé que leur prix ne ferait que monter du fait de la raréfaction de l’offre (le fameux « peak oil » ou « peak everything »). Aujourd’hui, beaucoup craignent que le système – et donc les prix – ne soient finalement déterminés par une raréfaction de la demande, réduite par les contraintes climatiques et les choix d’investissement énergétiques des pays émergents séduits par les renouvelables. Dans ce contexte, il peut paraître étonnant que plusieurs majors aient appelé à des objectifs ambitieux pour la COP21 ainsi qu’à l’instauration d’un prix mondial du carbone. Le monde paraît sans dessus dessous, mais en lisant entre les lignes, ces majors pour l’essentiel pétro-gazières souhaitent que le charbon soit l’énergie fossile qui « reste sous terre » afin de pouvoir écouler leur pétrole et leur gaz. En tout cas, ces déclarations sont la traduction d’un phénomène nouveau : les émissions vont devoir être limitées. Par ailleurs, les études économiques montrant les coûts directs et dommages indirects des énergies fossiles se multiplient et ne pourront qu’amplifier le phénomène. Selon un rapport du Fonds monétaire international publié en mai 2015, le montant annuel mondial des subventions aux énergies fossiles avoisinerait 492 milliards de dollars et les dommages non-couverts sur la société par la pollution seraient de 2000 milliards de dollars. Autant d’argent qui pourrait également massivement servir à développer et perfectionner les énergies renouvelables. C’est aussi infiniment plus que la promesse de création de fonds d’aide aux nations démunies (100 milliards de dollars par an d’ici 2020), promis en clôture de la conférence de Copenhague. Nul doute que de nombreux producteurs (compagnies ou Etats) de toute taille d’énergies déploieront toutes leurs forces diplomatiques et de lobbying pour éviter la signature d’un accord ambitieux à Paris qui les contraindraient à ne pas utiliser les ressources qu’ils possèdent déjà ou à extraire celles qu’ils pourraient acquérir. Les chefs de gouvernement, dont beaucoup sont contraints par les lobbies locaux du statu quo, porteront une lourde responsabilité à la COP21 et devront trouver le courage d’aller au-delà de ces conflits d’intérêt s’ils souhaitent entrer dans l’Histoire.

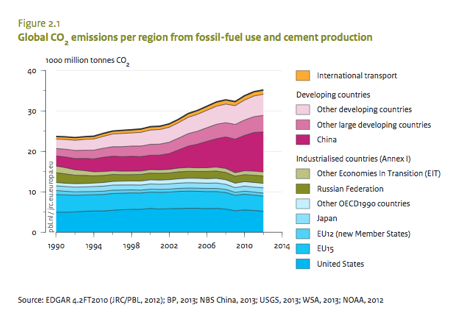

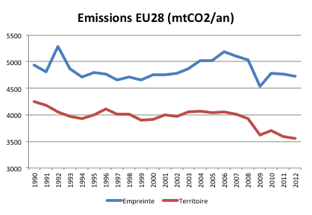

Vingt ans pour presque rien et comment cacher la poussière sous le tapisLa problématique du réchauffement climatique n’est pas nouvelle. L’effet de serre a été décrit par Fourier et Arrhenius au XIXe siècle. En 1957, les scientifiques de l’Institut Scripps (Revelle, Seuss et Kenning) ont commencé à soutenir qu’une partie des émissions de gaz à effet de serre humaine n’étaient pas capté par les océans et pourraient conduire à « une expérience de géophysique de grande envergure ». Etudié par les scientifiques depuis lors, le monde a pris conscience en 1992 au Sommet de la Terre de Rio que (entre autres problèmes écologiques globaux) du risque majeur sur la température et le fonctionnement du climat (le GIEC a sorti son premier rapport en 1990). Les Etats se sont emparés de la question et les négociations ont abouti à la signature du protocole de Kyoto en 1997. Celui-ci avait pour objectif de ramener les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés signataires 5% en dessous de leur niveau de 1990. Malheureusement de nombreux pays « développés » n’ont pas signé le protocole et d’autres (autrefois « sous-développés ») ont disposé d’exemptions si bien que les émissions mondiales de CO2 n’ont fait que croître depuis 1990 comme on le voit bien dans le rapport « Global trends on CO2 emissions » édité par la Commission Européenne en 2013.

Ce graphe résume parfaitement la situation : les États dits « industrialisés » au moment du sommet de la Terre de 1992 ont effectivement réduit légèrement leurs émissions mais celles des pays émergents ont explosé, conduisant, comme indiqué précédemment, à une hausse globale de presque 50% depuis Rio. Certains États « vertueux » ont donc tendance à mettre l’échec du dispositif sur ces pays qui ont négocié des exemptions et dont personne en 1992 n’aurait imaginé l’essor. Mais cela serait une vision très réductrice. Leurs émissions de CO2 ne sont en effet pas dues qu’au développement de leur économie locale mais aussi et surtout à la délocalisation offshore des industries des anciens pays « industrialisés » ainsi qu’à la fabrication de nombreux produits qu’ils consomment dans le cadre du grand mouvement de « mondialisation » qui a structuré l’activité économique de la planète ces dernières décennies. La Chine, usine invisible du monde, en est la parfaite illustration. Les infâmes nuages de pollution qui obscurcissent le ciel de Shanghai ou Pékin et qui ont atteint des records ces derniers mois de 2015 sont en grande partie de notre fait. La seule vision du carbone « produit localement » est donc biaisée. Les bilans carbone nationaux qui prennent en compte le bilan des émissions des produits échangés avec l’extérieur (« carbone gris » ou « émissions importées ») n’existent souvent pas ou sont très difficiles à trouver, pour les raisons que l’on imagine : ces chiffres dérangent. En recherchant bien, il sont disponibles pour la France sur le site du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ainsi que dans la publication de CDC Climat (filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux enjeux climatiques) Repères 2014 – Chiffres Clés du Climat France et Monde.

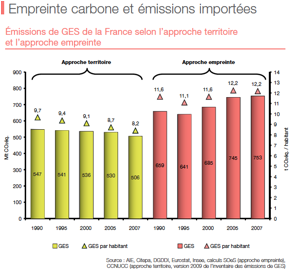

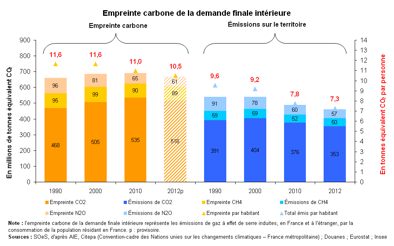

Ces graphiques, que peu de personnes connaissent, sont édifiants : alors que les émissions sur le territoire français sont passées de 547 millions de tonnes en 1990 à 460 millions de tonnes en 2012 (soit une baisse de 16%), si on prend en compte les émissions intégrant les produits échangés avec l’extérieur (« empreinte des Français »), les émissions françaises depuis 1990 sont en hausse de 1% (659 millions de tonnes en 1990 et 666 Mt en 2012, après un pic à 753 Mt en 2007). La France, qui se targue d’être un élève exemplaire sur le climat (en mettant en avant notamment son électricité d’origine nucléaire) et d’être en voie d’atteindre les objectifs de réduction de 20% d’émissions par rapport à 1990 fixés par le protocole de Kyoto, ment à ses citoyens en ne leur disant pas toute la vérité. En 2012, ces émissions hors de France ont représenté 45% d’émissions supplémentaires (contre 21% en 1990). Les émissions des Français n’ont donc pas baisse et ont juste été cachées sous le tapis chinois. À l’approche de la COP21, la France ferait bien de se remettre en cause, tout comme la Commission Européenne incapable de la moindre autocritique du système de quotas EU ETS qui possède de multiples défauts depuis son introduction en 2005, notamment celui de ne pas prendre en compte le « carbone importé ». A l’échelle des 28 Etats de l’Union Européenne, on dresse le même constat. Si les émissions « territoire » (locales) ont chuté de 16% depuis 1990, elles n’ont chuté que de 4% en réalité (approche « empreinte ») et cela en grande partie grace à la crise économique qui sévit depuis 2008. Et cette petite baisse de 4% est uniquement imputable aux exportations allemandes qui mécaniquement font baisser l’ « empreinte » CO2 européenne.

L’initiative « Omissions de CO2 » milite dans le sens d’un changement du mode de calcul, mais cette voix est aujourd’hui encore trop faible. Pourtant quelques rapports très complets sont disponibles sur ce sujet, comme l’étude du Réseau Action Climat et de l’ADEME parue en avril 2013, Emissions importées – Le passager clandestin du réseau mondial. Les Etats mettent en avant le fait que les émissions importées sont difficiles à calculer (en effet il existe plusieurs méthodes statistiques différentes pour y parvenir, donnant des résultats légèrement différents) et ne peuvent pas être pilotées dans la mesure où par exemple la France ne peut pas influencer les méthodes de fabrication ou les choix énergétiques de la Chine. C’est un paravent pratique mais dramatique. Si on ne peut les piloter, a minima, il faudrait communiquer sur les deux chiffres, pour en être conscient et constater si vraiment on arrive à dissocier notre activité économique des émissions de CO2. En France, les choses commencent à évoluer. Après les recommandations du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), la loi sur la transition énergétique de 2015 prévoit de suivre le carbone « empreinte » et non le carbone « territoire ». Cependant les objectifs internationaux pris par la France concernent encore – comme tous les autres pays – le carbone territoire. Il n’y a donc pas d’un côté les bons élèves, de l’autre les mauvais : par notre comportement, notre consommation immodérée et notre aveuglement sur le choix des indicateurs, nous avons tous été des cancres. Tant qu’il n’y aura pas de prise en compte du « carbone gris » dans le calcul des émissions nationales, il n’y aura jamais d’inversion de tendance. En continuant à piloter les émissions avec des indicateurs erronés, on continuera le jeu de dupes et on se trompera de cible. Pour le pire.

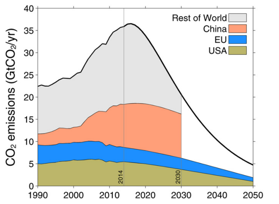

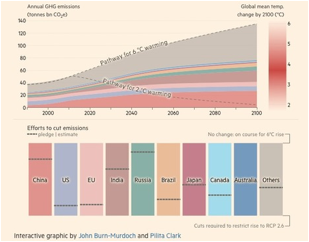

Des arbitrages mondiaux nécessaires et d’une complexité abominableSi l’échec de la conférence de Copenhague en 2009 a eu un effet bénéfique sur la créativité et la prise en main par les citoyens de leur destin, il a fallu tous les efforts de la France et de sa diplomatie au cours de ces dernières années pour remettre en vue de la COP21la question climatique au centre de l’échiquier politique mondial et au cœur des préoccupations des peuples. En ce sens, la COP21 est déjà une victoire par rapport à une situation quasi désespérée. Les attentes restent néanmoins très fortes et il est plus que jamais indispensable pour la suite du processus que cet échelon de décision et d’arbitrage sous l’égide de l’ONU existe et fonctionne, pour gérer les multiples arbitrages qui seront nécessaires pour conduire à une baisse effective des émissions. Nous l’avons vu, si nous décidons de laisser la plus grande partie des fossiles sous terre, nous assisterons déjà dans les années à venir à une bataille entre les lobbies du charbon, du gaz et du pétrole, qui a d’ailleurs déjà commencé. Mais la question encore plus complexe qui sous-tend les négociations climatiques internationales depuis 20 ans est : quelle réduction des émissions pour chacun des Etats à l’horizon 2030 et 2050 pour atteindre ces objectifs ? Pour y répondre, chacun des Etats a été laissé libre, sur la base des trajectoires générales induites par l’objectif de +2°C, d’annoncer ses engagements. La mobilisation pour la conférence de Paris a été à ce titre sans précédent car à 50 jours de la COP21, plus de 150 Etats représentant 90% des émissions avaient déjà rendu leur copie. Ces émissions cumulées sont malheureusement encore trop importantes et conduiraient à un réchauffement moyen de +2,7°C à 3.2°C, ce qui est un tout petit mieux que l’inaction (conduisant on l’a vu à une hausse de +4° ou +5°C) mais encore très insuffisant. De plus, dans les objectifs annoncés, certains Etats comme la Chine (qui a annoncé un pic de ses émissions en 2030 sans préciser le niveau de ce maximum) s’octroient la part du lion des émissions restantes, au détriment des autres, comme l’illustre bien l’article Measuring a fair and ambitious climate agreement using cumulative emissions publié dans la revue Environnemental Research Letters en octobre 2015.

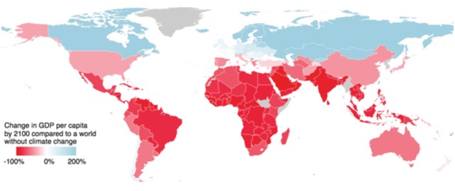

Les auteurs de l’article ont représenté sur le graphe ci-dessus, la trajectoire cible des émissions mondiales et les engagements annoncés par l’Union Européenne, les États-Unis et la Chine. On voit sur ce graphe qu’à l’horizon 2030, le « reste de l’humanité » (qui représente aujourd’hui tout de même plus de 5 milliards d’individus et encore plus demain) n’aurait quasiment plus d’émissions à sa disposition. Rappelons néanmoins que cette visions est biaisée par la non-prise en compte des émissions exportées par la Chine, vers l’Europe, des Etats-Unis et du reste du monde. Pour parvenir à l’objectif de +2°C (ou en deçà), il faudrait donc un effort encore bien supérieur de tous mais répartir selon quel critère ? Les Etats doivent-ils tous contribuer selon les mêmes pourcentages ? Doivent-ils tous atteindre le même ratio de « carbone par tête » ? Doit-on tenir compte des émissions du siècle passé ? Autant de questions complexes, sur lesquelles butent les négociations entre Etats à un moment où les plus grands luttent pour leur suprématie et d’autres pour leur survie. Et la question n’est pas simple pour de multiples raisons. Tout d’abord, tous les Etats ne seront pas impactés par la même hausse de température et certains y trouveraient même un avantage économique. Une étude publiée en octobre 2015 dans le journal Nature, par des chercheurs de Berkeley et Stanford, montre l’effet sur le PIB/habitant du réchauffement.

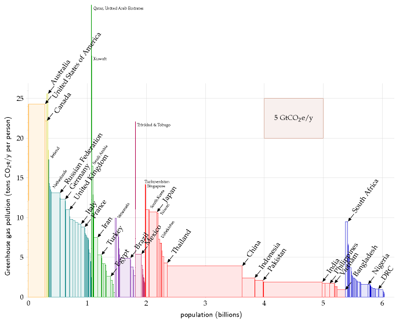

Selon cette étude, certains États verraient leur PIB augmenter, par exemple au Canada et en Russie où des terres gelées seront à nouveau arables ou l’ouverture de nouvelles routes commerciales autour de l’arctique fondu. L’étude ne prend néanmoins pas en compte l’effet des instabilités dans les autres pays qui ne manqueront certainement pas d’annuler des effets qui ne sont que des aubaines virtuelles. Pour la plupart des nations, en particulier l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Inde l’effet serait catastrophique. L’autre facteur qui complexifie le processus de décision est la démographie et le taux d’émissions de CO2/habitant très différent d’un pays à un autre. David McKay, l’auteur de l’ouvrage de référence, Sustainable energy without the hot air (téléchargeable gratuitement sur son site), a livré un graphe d’une grande pertinence qui illustre bien la problématique. Sur le graphique, les pays sont représentés par un rectangle dont la base représente la population et la hauteur le taux de CO2/habitant. La surface du rectangle correspond donc aux émissions de ces pays. Les couleurs correspondent aux différents continents. Dans les années à venir, tous ces rectangles connaîtront un mouvement d’accordéon : certains verront leur surface réduire à cause d’une baisse de la population ou d’une empreinte CO2 réduite (liée à des évolutions de comportement, des réductions de consommation d’énergie ou de ressources, des crises économiques ou un passage massif vers les renouvelables) ; d’autres verront leur surface augmenter pour les raisons inverses. L’objectif de la COP21 et de l’effort international contre le réchauffement climatique est de réduire la somme de ces surfaces au fil des années. Dans la mesure où la population mondiale doit passer de 7 à 10 milliards à l’horizon 2050 et que de nombreux pays sous-développés souhaitent accéder à un niveau de vie « occidentalisé » et donc à d’avantage d’énergie par habitant, il est fondamental que cette transition s’effectue avec des énergies renouvelables décarbonées. En s’assurant, et cela complique évidemment les choses, que ces modes de production aient un impact limité voir nul en termes de ressources non renouvelables. Pour cela, les Etats dits industrialisés (mais dont les économies sont sérieusement affectées) devront montrer l’exemple et investir dans ces nouvelles technologies et élaborer ces nouveaux comportements. L’effort à consentir est colossal. Si l’on suit les recommandations du GIEC et les prévisions démographiques, les émissions de CO2/habitants devront chuter de 5t/hab actuellement à moins d’une tonne en 2075. Cela représente un chiffre bien inférieur à ceux tous les pays « développés » (les Etats Unis sont aujourd’hui autour de 18t/hab et la Chine 6t/hab). L’objectif de l’humanité est d’être au niveau d’Haïti ou du Malawi. Ce dont les Etats discuteront à la COP21 est donc le plus important exercice de « vivre ensemble » que l’humanité ait connu. Trouver une trajectoire qui convienne à tous et qui satisfasse les désirs ou contraintes de chacun est un casse-tête sans précédent. Les équipes du Grantham Institute de l’Imperial College et de l’Indian Institute of Science à Bangalore ont sorti un outil interactif « Climate Change Calculator » qui permet de jouer sur les trajectoires des différents pays pour voir l’effet global. Tout l’avenir de notre planète se joue dans cet arbitrage et vous verrez que ce n’est pas simple.

Les motivations idéologiques des climato-sceptiquesIl est difficile de faire comprendre quelque chose Face à l’accumulation des faits sur le dérèglement climatique, un fort mouvement de climato-sceptiques continue toujours d’entretenir la confusion, ce qui freine considérablement les négociations internationales, la détermination de l’action publique et la mise en mouvement des populations. Certes les travaux du GIEC (Groupe d’experts international sur l’évolution du climat) sont le fruit d’un consensus sur l’état des connaissances à un moment donné et ne valent donc pas vérité absolue. Comme dans tout questionnement scientifique il demeure absolument nécessaire qu’il y ait débat et confrontation des points de vue. Dans le cas du climat, on peut néanmoins s’interroger sur les motivations profondes et l’honnêteté intellectuelle de certains des opposants systématiques aux conclusions du GIEC, ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les sceptiques sont malhonnêtes car l’exercice (honnête) du doute est fondamental. Comme le rappellent les historiens des sciences Naomi Oreskes et Erik M. Conway dans leur ouvrage Les Marchands de doute, on trouve malheureusement chez les climato-sceptiques les mêmes techniques rhétoriques qui ont ralenti les débats publics sur le tabagisme, la couche d’ozone ou les pluies acides au profit des entreprises et des individus que cela gênait. Dans le cas du réchauffement climatique, c’est évidemment le complexe des énergies fossiles qui était la première victime potentielle. Les majors pétrolières qui effectuent des exercices de planification stratégique à 20 ou 30 ans, en sont conscientes depuis très longtemps. Dans son extraordinaire enquête Exxon : the road not taken publiée en septembre 2015, InsideClimate News (qui a reçu le prix Pulitzer en 2013) a découvert que la plus grande de ces sociétés, Exxon Mobil, effectuait des recherches sur le réchauffement climatique depuis… 1977. Comme le montre les mémos internes parvenus à la direction à cette époque, des chercheurs d’Exxon alertaient sur le fait que la hausse des émissions de CO2 devrait conduire à une augmentation de l’effet de serre et donc de la température mondiale. Ces scientifiques indiquaient surtout que cela risquait de conduire à terme à une limitation des émissions et donc de la production pétrolière. Après avoir encouragé les recherches sur ce phénomène pour comprendre notamment le rôle des océans dans l’absorption du CO2 (ce qui a depuis conduit à leur forte acidification), la direction d’Exxon a acquis des certitudes sur le sujet et a changé de stratégie en soutenant massivement des chercheurs et des institutions qui défendaient le point de vue inverse. C’est le début du mouvement climato-sceptique porté par quelques entreprises qui, pour défendre leurs intérêts et continuer à exploiter les ressources de la terre de façon frénétique, ont bâti une contre-narration et des débats clivants qui menacent maintenant une grande partie l’humanité. Cela est très bien analysé dans l’ouvrage Climate Change, Capitalism, and Corporations, Processes of Creative Self-Destruction paru en septembre 2015 aux éditions de l’université de Cambridge. Comme l’analyse fort justement Naomi Klein dans son dernier ouvrage Tout peut changer, la sphère des climato-sceptiques n’est pas qu’un courant économique mais surtout un mouvement idéologique portée par quelques institutions (Cato Foundation, Heritage Foundation, Ayn Rand Foundation, Heartland Institute, American for Prosperity, Tea party…) inspirées des travaux d’Ayn Rand, cette russo-américaine qui avait posé dans ses ouvrages les bases morales de la critique de l’altruisme au profit de l’égoïsme rationnel. Son roman La Grève, publié en 1957, est un best-seller depuis des décennies aux Etats-Unis et révèle bien le fossé qui sépare progressistes et conservateurs. Darryl Cunningham dans sa splendide bande-dessinée L’ère de l’égoïsme parue en 2014, décrit à merveille les méfaits de l’œuvre d’Ayn Rand, son influence sur Alan Greenspan (l’un de ses fervents disciples), son impact sur la crise des subprimes 2008 et l’ascension du Tea Party. Les fondations qui se cachent derrière les climato-sceptiques sont pour beaucoup financées de façon opaque par de très riches américains conservateurs dont les frères Koch (dont la fortune cumulée de 85.8 milliards de dollars dépasse celle de Bill Gates, l’homme le plus riche du monde, selon le classement Forbes 2015) qui envisagent aussi de financer à hauteur de 900 millions de dollars les prochaines élections américaines. Ce niveau jamais atteint auparavant résulte de l’amendement dit Citizens United voté en 2010 par la Cour Suprême, sous le lobby intense des institutions financées par les mêmes deux frères comme on peut le voir sur le blog de la Cour Suprême. L’amendement Citizens United déplafonne les contributions en vertu du premier amendement de la constitution. Tant qu’il sera maintenu, il marque la fin de la démocratie représentative aux Etats-Unis. Il fait l’objet de très vives critiques par les candidats démocrates Bernie Sanders et surtout du professeur de droit à Harvard et activiste Larry Lessig dont l’annulation de Citizens United fut l’objet de sa campagne. Lessig, n’ayant pas eu accès à la primaire démocrate, s’est depuis retiré de la course à la présidence mais un événement heureux s’est peut-être produit depuis montrant que ce système vicié est peut-être en train de s’auto-détruire : compte tenu du niveau incroyablement bas des candidats à la primaire républicaine et de son désaccord avec Donald Trump (qui semble insensible à ses sirènes), Charles Koch a indiqué le 12 novembre 2015 qu’il n’investirait pour l’instant pas dans la campagne américaine. Au même moment, le journal Politico révélait l’existence d’un vaste réseau privé d’espionnage et de surveillance appartenant à la sphère des frères Koch visant surtout à visualiser l’évolution des réseaux d’activistes, d’environnementalistes et aussi de ceux qui permettent le développement de la sphère démocrate. Leur influence politique est donc loin d’être terminée. Au delà de la préservation d’intérêts « fossiles », il est intéressant de rechercher les causes profondes du rejet du réchauffement climatique par ces individus et ces fondations. Le déni n’est pas tant lié à un refus des faits que de leurs conséquences : adapter son comportement (symbole de la liberté individuelle) et surtout que les pays riches (s’il en reste) payent pour les pays pauvres au nom de l’« équité internationale ». Pour éviter que cela ne se produise, jusqu’à présent, leur tactique a consisté à financer massivement certains chercheurs et instituts de recherche de façon à ce qu’ils réfutent les faits établis par le GIEC (groupement réunissant 97% des climatologues mondiaux). Leur action a fonctionné et a conduit une grande partie de la population à douter fermement de la réalité du réchauffement climatique. En première approximation, on pourrait résumer ce schisme à un clivage droite-gauche, mais des études sociologiques fines menées par Dan Kahan à Yale montrent que le réchauffement climatique est davantage accepté par ceux qui ont une vision du monde « collectiviste » et « égalitariste », et qu’il est plutôt rejeté par ceux qui sont « hiérarchisants » et « individualistes ». La perception du réchauffement climatique est donc davantage une question de « cognition culturelle ». Avec cet éclairage, on comprend mieux pourquoi la question du climat divise autant. Ce sont deux visions diamétralement opposées du monde qui s’affrontent et comme le dit bien Naomi Klein : « il est toujours plus facile de nier la réalité que de laisser sa vision du monde voler en éclats ».

Le dangereux virage des climato-sceptiques vers l’adaptationPour le mouvement néo-libéral, si les conclusions des climatologues étaient véridiques et que le mode d’organisation de la société ait effectivement engendré ces problèmes physiques, c’est tout leur combat depuis des décennies pour préserver l’ultra-capitalisme de marché, un rôle très faible de l’Etat et un commerce mondialisé (permis par les fossiles qui estompent les distances) qui s’effondrerait. La reconnaissance de la réalité du changement climatique est pour eux synonyme de fin du monde (ou plutôt de fin de « leur monde »). Pour les plus religieux des climato-sceptiques, leur croyance est ancrée dans une certaine interprétation des textes sacrés qui placeraient l’homme au milieu d’une nature, mise à sa disposition par Dieu, qu’il pourrait asservir à sa guise. La publication le 18 juin 2015 de l’encyclique Laudato Si du pape François sur « la sauvegarde de la maison commune » n’a pas fini de bousculer leurs conceptions. Si tant est qu’il la lise, ce qui est peu probable. Plus dangereux encore est le prochain virage qui se prépare dans leur camp. Dans la mesure où les faits deviennent de plus en plus difficiles à nier (même le Pentagone et la CIA les reconnaissent dans leurs analyses stratégiques), ces fondations conservatrices pourraient bientôt ne plus soutenir le mouvement climato-sceptique pour rejoindre celui des partisans de l’adaptation. Quand on observe la faible voix des sceptiques en 2015 par rapport à 2009, on se dit que cette transition est probablement déjà effective. Ce concept défaitiste commence à séduire de nombreux politiques (en manque d’idées ou de financements), d’entreprises et de citoyens, sans vraiment voir ce qu’il dissimule. Il soutient que la catastrophe étant devenue inéluctable, il vaut mieux investir maintenant pour s’adapter (c’est-à-dire sans rien changer aux comportements) plutôt que pour (inutilement) changer à la marge. Ce glissement sémantique des mesures de mitigation (réduction des émissions) vers les mesures d’adaptation est récent et il est en train d’envahir rapidement la scène des négociations climatiques. Certes, il est indispensable de travailler sur les deux tableaux, mais utilisé à mauvais escient ce concept peut affaiblir l’urgence et conduire à l’arrêt des mesures déclenchant le changement, ce qui convient idéalement aux partisans du statu quo qui comptent utiliser leurs énergies fossiles jusqu’au bout. De plus, idéologiquement les conséquences de l’adaptation sont très différentes. En effet, les conservateurs sont persuadés que le changement climatique touchera surtout les pays pauvres (incapables de financer l’adaptation) et que les pays riches auront les moyens de payer l’adaptation chez eux (en faisant travailler les grands groupes industriels de l’ancien monde) pour construire des digues pour contrer la montée des eaux et des murailles pour barrer la route aux réfugiés climatiques. Comme ils le résument « s’il fait plus chaud, on se mettra à l’ombre ». Les graves événements climatiques qui s’abattent régulièrement sur le sol des Etats-Unis devraient les faire changer d’avis, mais, aveuglés par leurs propres intérêts et leur idéologie, il n’en est rien. La lutte contre le changement climatique est une opportunité fantastique pour réunir les peuples. En se laissant aller trop vite sur la pente glissante de l’adaptation, la lutte pourrait conduire à un terrible accroissement des inégalités entre les peuples de la planète. On passerait alors du tous ensemble au chacun pour soi. Mais surtout on prend tout le risque de tout perdre. A nous de démontrer le contraire.

Une transition hors des fossiles à mener sans angélismeDans l’hypothèse où l’issue de la conférence de Paris serait positive, il faudra éviter les attitudes angéliques et triomphalistes car le plus difficile restera à accomplir : faire respecter l’accord. Quand bien même un protocole serait signé et une trajectoire à peu près acceptable tracée, il faudra s’attendre dans les années et décennies à venir aux pires tentatives pour bien brûler ce qui devait rester dans le sol. Des États, sous la pression de lobbys industriels, mafieux ou populaires auront la tentation de renoncer à leurs engagements, cela d’autant plus que l’accord ne prévoit pour l’instant (et c’est tout l’enjeu des négociations de dernière minute de l’équipe française) que des engagements volontaires et non des engagements contraignants qui avaient fait capoter l’accord à Copenhague en 2009. Ces engagements devront encore dans de nombreux pays – comme aux Etats-Unis – être ratifiés par certaines chambres de représentants hostiles aux efforts sur le climat), surtout quand l’économie tanguera ou en cas d’alternance à la tête du pays (comme lorsque le Canada avait quitté le protocole de Kyoto juste avant son échéance en 2011 ou l’Australie qui a fermé son tout jeune marché du carbone à la suite d’un changement de majorité). Dans la mesure où l’accord n’est pas contraignant, de nombreux Etats auront la tentation de ne pas atteindre leurs objectifs par crainte que les autres ne le fassent pas. C’est ce que les économistes appellent le syndrome du passager clandestin ou du dilemme du prisonnier (voir à ce titre les travaux d’économie expérimentale de Scott Barrett à Columbia University). Sauf surprise exceptionnelle, l’accord de Paris sera donc très fragile. Il faudra s’en remettre aux seuls peuples pour s’assurer que les promesses (déjà bien inférieures à ce qui serait nécessaire) de leurs gouvernements soient tenus puisqu’il s’agira très probablement d’un accord « politiquement contraignant » et non d’un accord « légalement contraignant ». Certains feront semblant de le respecter en laissant galoper des fraudes lors des contrôles (on l’a vu encore récemment avec le trucage intentionnel par Volkswagen des contrôles d’émission) ou en fermant les yeux sur la vente d’énergies fossiles « interdites » au marché noir, comme c’est le cas actuellement avec le pétrole de contrebande de Daesh écoulé avec la complicité de certains pays voisins, de groupes mafieux et de certaines maisons de négoce qui ont un passif dans le contournement d’embargos. Dans les scénarios les plus pessimistes, on pourrait même imaginer que des groupes mafieux ou des Etats mettent la main sur les ressources fossiles des Etats qui ont décidé de les abandonner. C’est le scénario de la série Occupied imaginée par l’écrivain Jo Nesbø. Les lois de la nature humaine sont immuables et les politiques doivent être conscients du potentiel gigantesque qu’une « interdiction » d’aussi grande ampleur représenterait pour l’économie souterraine. Pour l’instant peu de travaux se sont intéressés à cet aspect criminel pourtant fondamental quand on voit par exemple les dysfonctionnements majeurs rencontrés par le système européen d’échange de quotas (fraude massive à la TVA, hacking de comptes des registres CO2, vol de quotas, ventes de quotas déjà usagés, faux projets de mécanisme de développement propre notamment sur le HFC-23, corruption des sociétés de certification ou des certificateurs…) et que l’Union Européenne s’est bien gardée de mettre sur la place publique pour continuer à paraître comme le bon élève dans l’échiquier mondial. C’est dommage, car il y aurait eu beaucoup à apprendre de ces erreurs qui risquent du coup d’être répétées ailleurs. Plus généralement, le rôle hautement perturbateur du crime organisé transnational, phénomène consubstantiel de la corruption, est fondamental à intégrer dans la réflexion sur le post-CO2, mais aussi sur la transition énergétique et plus généralement dans la mutation vers un monde durable et équitable. En Italie, un homme proche de la Cosa Nostra a été arrêté pour avoir blanchi près d’un milliard d’euros dans la construction de fermes éoliennes et solaires. Au Mexique, les cartels s’attaquent depuis quelques années aux oléoducs terrestres de la compagnie nationale Pemex. En siphonnant le contenu des canalisations, des milliards de dollars disparaissent chaque année vers les caisses de ces organisations barbares. Comme l’a bien montré Roberto Saviano dans Gomorra les mafias se sont aussi immiscées dans le commerce illicite des déchets, mais aussi d’espèces menacées animales ou végétales. Quand le prix d’un kilo de corne de rhinocéros atteint 60.000$ (bien plus qu’un kilo d’or) poussé à la hausse par quelques riches acheteurs asiatiques qui lui confèrent d’hypothétiques vertus aphrodisiaques (la corne est faite de kératine comme nos ongles), on comprend que les gangs veuillent mettre la main sur ce trafic juteux, les conduisant à scier les cornes des pachydermes dans les musées ou même d’envisager de braconner les animaux dans les zoos. Chaque nouvelle interdiction crée un nouveau marché noir, c’est un loi économique dont on pourrait multiplier les exemples à foison. On le voit bien avec la vente illégale du pétrole de l’Etat islamique que l’ONU essaye d’enrayer. Après le temps courageux de la décision de la transition, viendra donc le temps encore plus difficile de l’application de cette décision. Il ne faudra alors pas éluder la propension criminelle de certains hommes. Pour éviter l’épuisement des ressources, il faudra combattre ces trafics sur le terrain et dans les circuits financiers, mais surtout il faudra travailler sur l’état d’esprit afin que la demande pour ces produits de contrebande cesse. C’est la seule issue possible et cela fonctionne parfois. En Chine, on a pu l’observer récemment avec les résultats spectaculaires de la campagne menée contre la consommation des ailerons de requin par l’ONG WildAid et le géant Yao Ming, ex-basketteur star de la NBA et légende nationale. Grâce à eux, la demande chinoise en ailerons de requin (qui provoque la mort de 76 millions de requins) a déjà chuté de 50% et ce n’est que le début. C’est certainement la meilleure nouvelle pour nos amis les requins depuis la sortie du film Sharkwater en 2006 qui avait révélé au grand jour les conséquences dramatiques de la contrebande de ce précieux aileron. Le monde que nous façonnons n’est que le reflet des choix comportementaux des sept milliards d’humains ou parfois d’une infime minorité d’entre eux. Montrons qu’il existe une autre voie que le statu quo. Le pouvoir est dans les mains des peuples et de ceux qui se mobilisent pour changer les choses.

L’état des négociationsLa différence entre l’homme politique et l’homme d’Etat

Alors que nous n’avons qu’une seule planète et que notre harmonie avec elle est menacée, les Etats se déchirent. Les négociations onusiennes, critiquées par beaucoup pour leur inefficacité, ne sont que le lieu d’expression de toutes sortes d’intérêts économiques, démographiques, idéologiques et géopolitiques divergents, d’histoires et de situations actuelles très distinctes. Pourtant de nombreux Etats sont prêts à s’engager pour une forte mobilisation mais une vingtaine de pays « fossiles » bloquent ces discussions qui nécessitent l’unanimité parmi plus de 150 nations. Dans les coulisses des tractations qui se déroulent depuis quelques semaines à huis-clos, le marchandage de voix et d’alliances fait rage. La pression exercée sur les équipes de négociateurs n’a jamais été aussi forte et à la sortie de la dernière conférence de préparation à Bonn en octobre 2015, le texte était à un niveau de chantier inquiétant, avec pour chaque mot, pour chaque phrase, des options multiples de formulations très différentes.

Quand Ban-Ki Moon alertait 100 jours avant la COP21 que le niveau des ambitions, la nature juridique de l’accord (contraignant ou non), la question des responsabilités et du financement restaient en grande partie à déterminer, les chances d’un grand succès au sommet de Paris, à moins d’un sursaut massif, sont minces. Espérons que les engagements soient quand même suffisants car si un accord politique n’est pas une condition ni nécessaire ni suffisante, la volonté politique internationale – même partielle – au cours des deux dernières décennies a joué un rôle immense pour l’évolution des mentalités et le développement par exemple des énergies renouvelable. Sans les subventions massives des États, les taxes ou mécanismes de marché sur les sources carbonées, le solaire et l’éolien ne se seraient jamais développés autant dans certaines régions du monde (Allemagne, Etats-Unis, Danemark, Chine…).

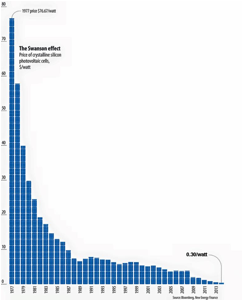

Leur coût, au départ prohibitif, n’aurait pas réduit drastiquement comme le montre le graphe ci-dessus. Quelle que soit l’issue de la COP21, il faudra garder espoir. De toute façon la transition se fera.

Que faire maintenant ?Would you have said "utopian speech" to Martin Luther King? When you have a vision of where you need to go, it sounds utopian. But when you get to the tipping point, your understanding switches. We're going to get to the point where we ask how the hell we put up with high carbon for so many years. You thank your lucky stars, because you are seeing this transformation in your lifetime. You are going to tell your children and your grandchildren you saw this whole thing in front of your eyes. Pour s’élever au-dessus de cette nasse, il faut travailler sur la vision commune et le récit du modèle de société que la transition post-carbone implique. Aujourd'hui, nos hommes politiques sont loin d’avoir pris la mesure de l’ampleur des transformations nécessaires, à l’exception de quelques Etats où l’organisation de la société commence à être repensée en conséquence. La classe politique est d’ailleurs structurellement conçue pour ne pas pouvoir résoudre ce problème dont les coûts sont dans le futur (celui-ci se rapproche néanmoins à grand pas) alors qu’ils ont l’habitude d’agir dans l’instantané. Devant ce problème d’une complexité inédite, la plupart des politiques rêvent d’une solution magique (et si possible unique) qui permettrait d’atteindre ces objectifs en ne changeant qu’à la marge. Il ne faut néanmoins pas se leurrer, ni la voiture électrique, ni les énergies renouvelables ne résoudront le problème à elles seules. Il faudra tout changer et c’est bien l’objet de la mutation en cours portée par le mouvement de réinvention. Seul un nouvel état d’esprit mondial impliquant une refonte complète du système économique et productif sera à même d’atteindre ces objectifs. Cela implique un virage à 180° dans l’évolution prise par les sociétés humaines depuis 200 ans. 180° ne signifiant pas un nouvel âge de pierre mais au contraire un âge d’or que nous n’avons jamais connu jusqu’ici. Dans l’histoire récente, un tel effort international n’a pour seul équivalent que l’effort de guerre pour libérer la Vieille Europe sous le joug de l’Allemagne nazie où une grande partie des forces de production avaient été mise à disposition d’une cause supranationale. Mener une guerre est cependant relativement simple en comparaison de ce que l’on doit accomplir ici. Une guerre ne nécessite en effet que la production d’une quantité massive d’armes et le déploiement de troupes (et encore, l’invasion de l’Irak a bien montré que cela n’était plus une condition suffisante pour imposer un changement). Enfin, pour qu’une guerre soit menée, il manque aujourd’hui au réchauffement climatique son Pearl Harbor, un événement catastrophique (pourtant ils sont légions) qui mette tous les chefs d’Etat et ceux qui les soutiennent d’accord sur la nécessité et l’urgence de l’action. Pour toutes les raisons évoquées dans ce chapitre, cette mobilisation des Etats est peu probable. De plus l’analogie d’une guerre n’est pas la bonne pour changer les choses. L’enjeu est d’unir les peuples dans une extraordinaire aventure commune de transformation. Sans cet enthousiasme et une réelle révolution des comportements, des cœurs et des esprits, les problèmes exposés précédemment sont insolubles. La bonne nouvelle c’est que cette révolution est possible. Elle est même en cours, c’est ce que nous allons découvrir dans les prochains chapitres de ce livre. |

Venez débattre sur BLUE, le réseau social Siècle bleu |

Rejoignez-nous sur Facebook |

Retour au sommaire d'Une Autre Histoire |

Contactez l'auteur |